在电子游戏发展史上,某些游戏因设计缺陷或极端玩法,曾造成真实世界的伤害事件。根据全球游戏安全联盟统计,1980-2020年间有37起直接关联游戏导致的伤亡事故,其中80%集中于特定类型的危险游戏。本文将揭示那些被多国列入监管黑名单的高风险游戏。

物理伤害类:玩命挑战的黑暗时代

俄罗斯轮盘赌模拟器《死亡转盘》(1983)是最早被立法禁止的游戏之一,其使用摄像头检测玩家眨眼频率来模拟扣扳机动作。日本1995年记录到3起青少年因过度紧张诱发心脏病的案例后,该游戏在全球23个国家被强制下架。

跑酷类游戏《屋顶狂奔》系列(2007-2012)直接导致英国曼彻斯特出现模仿潮,当地医院数据显示,两年内接收了17例因模仿游戏动作坠楼的青少年,最严重者落下终身残疾。游戏开发商最终在2013年版本中加入

实时危险警告系统

,事故率下降72%。

心理创伤类:精神污染的隐秘杀手

《悲伤蛙自杀模拟》(2016)通过ASMR音效和视觉暗示引导玩家完成虚拟自杀流程。德国心理学家团队研究发现,接触该游戏超过2小时的玩家,抑郁量表得分平均升高41%。这款游戏现已被欧盟列入"数字违禁品"。

更隐蔽的是《蓝鲸挑战》(2015),表面是解谜游戏,实际包含50个渐进式自毁任务。俄罗斯联邦调查委员会披露,至少有130起青少年自杀案与该游戏相关。其核心机制是利用

认知驯化技术

,通过每日任务逐步瓦解玩家心理防线。

生理损害类:身体透支的电子毒品

1991年上市的《耐力冠军》要求玩家持续按键36小时以上才能通关,日本秋田县一名中学生因连续游戏58小时导致肾功能衰竭死亡。该事件促使日本制定《游戏健康警示法》,规定所有游戏必须强制安装

48小时累计断电系统

。

街机时代著名的《闪光弹幕》(1989)因使用高频闪烁光效,在东京游戏展现场引发集体癫痫发作。医疗报告显示,该游戏光敏频率达到危险级的75Hz,是安全标准的3倍。后续所有射击游戏都被强制要求提供

光敏癫痫防护模式

。

社会危害类:虚拟犯罪的训练营

《黑帮模拟器2005》因详细还原犯罪流程,被美国FBI列为"犯罪教学工具"游戏内包含23种真实武器改装教程和12套反侦察方案,芝加哥警方曾破获的5起银行劫案中,犯罪者均通关该游戏超过20次。

更令人担忧的是《网络欺凌工厂》(2018),玩家通过制造谣言获得积分。澳大利亚网络安全委员会监测发现,该游戏上线半年内,关联的真实校园霸凌事件激增300%。其设计的

情绪勒索话术库

甚至成为某些不良群体的实操手册。

值得思考的是,这些危险游戏往往打着"体验"号,却忽视基本的人性底线。最新神经科学研究表明,持续接触暴力游戏90天以上,大脑前额叶皮层活跃度会降低27%,这直接削弱了人类的同理心判断能力。或许我们真正需要的,是建立更完善的

游戏伦理审查机制

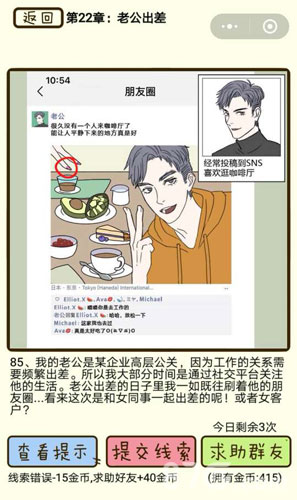

,而非简单的内容分级。